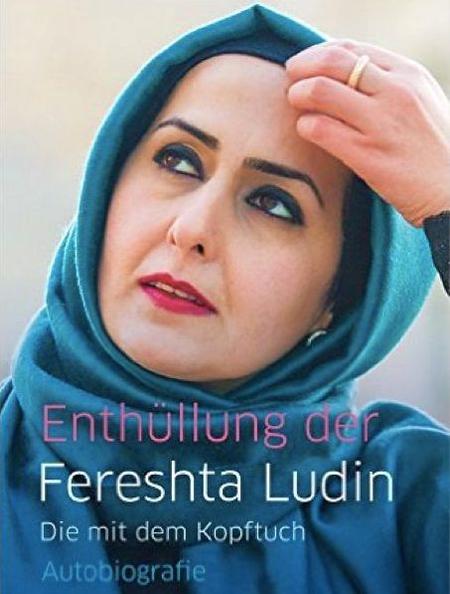

Fereshta Ludin *1972

"Ich wollte nicht nichts tun und dann sagen, ich bin ein

Opfer. Das wollte ich nicht."

Fereshta Ludin wird 1972 in der afghanischen Hauptstadt Kabul geboren. Als sie vier Jahre alt ist, zieht die Familie das erste Mal nach Deutschland: Ihr Vater wird als Botschafter Afghanistans nach Bonn entsandt. Zwei Jahre später tritt er wegen eines Putsches von seinem Amt zurück, die Familie kann aufgrund der politischen Situation nicht mehr nach Afghanistan zurück. Ein Ange-bot aus den USA, dort als Ingenieur zu arbeiten, kann der Vater mangels Visum nicht antreten. Die Familie zieht nach Saudi-Arabien, wo der Vater kurz darauf stirbt.

Die Mutter, die in Afghanistan lange als Lehrerin gearbeitet hatte, bleibt mit den Kindern allein zurück. Sie entschließt sich, nach Deutschland zurück zu kehren, wohin Fereshtas ältere Schwester geheiratet hat und zwei ihrer Brüder studieren. Diesmal kommen sie aber nicht als Angehörige eines Diplomaten, sondern müssen einen Asylantrag stellen. Mit ihrer Mutter lebt Fereshta ein halbes Jahr lang in einer Flüchtlingsunterkunft in der Nähe von Frankfurt/Main und wird von ihrer zuständigen Sozialarbeiterin auf Grund mangelnder Sprachkenntnisse an einer Hauptschule angemeldet. „Der Unterrichtsstoff war keine Herausforderung“, schreibt sie später in ihrer Autobiographie.

Fereshta besorgt eine Übersetzung ihres Zeugnisses aus Saudi-Arabien und legt es ihrem Schulleiter vor. Sie gehörte dort zu den Klassenbesten. Ihr Rektor und weitere Lehrer*innen organisieren zusätzliche Deutschstunden für Fereshta, so dass sie nach kurzer Zeit auf die Gesamtschule wechseln kann. Mit viel Ehrgeiz und Fleiß besteht Fereshta das Abitur und nimmt das Lehramtsstudium für Grund- und Hauptschulen auf; ihre Fächer: Englisch, Deutsch, Gemeinschaftskunde/ Politikwissenschaft. Sie besteht das erste, danach das zweite Staatsexamen mit 1,5.

Doch es kommt alles anders, als sie es sich vorstellt. Die Bedeutung, die in Deutschland dem Kopftuch gegeben wird, hat schwerwiegende Folgen für ihren weiteren Weg. Die baden-württembergische Kultusministerin sorgt dafür, dass Fereshta Ludin nicht in den Schuldienst übernommen wird, es sei denn, sie legt das Kopftuch ab. Das kommt für die junge Lehrerin ebensowenig in Frage wie sich verbieten zu lassen, ihren Beruf auszuüben. Sie klagt und ahnt nicht, dass der Rechtsweg dermaßen steinig und die Gewerkschaften, die Medien und die öffentliche Meinung so sehr gegen sie eingestellt sein würden. Fereshta Ludin nimmt eine Stelle an einer Privatschule in Berlin an und kämpft von hier aus weiter für ihr Recht auf freie Berufswahl und gegen Ungleichheit und Diskriminierung. Sie setzt sich für Chancengleichheit ein und sieht im Berufsverbot einen massiven Verstoß gegen die Menschenrechte: „Frauen sollten mit oder ohne Kopftuch die gleichen Rechte zustehen. Das Tragen eines Tuches oder die Entscheidung dagegen sollte von den Frauen selbst ausgehen, weder Familie noch Gesellschaft oder Staat sollten sie zwingen, eines der beiden Dinge zu tun.“